台湾「チャイナドレス」の変遷 かつての「国服」、今は「SNS映え」

「チャイナドレス」と日本では呼ばれる「旗袍(チーパオ)」は台湾の伝統衣装といえるのだろうか。台湾の友人たちにこの問いを投げ掛けてみたところ、異口同音に「違う」との答えが返ってきた。皆20~30代の若者だ。かつては「中華民国の国服」とされ、主に中国大陸から移住してきた「外省人」たちに着られた旗袍。80年代ごろから下火になったものの、近年観光スポットなどでレンタルサービスを行う店が出てきた。若者や外国人観光客から「SNS映え」するとして人気を集めているようだ。記事ではその文化の盛衰を振り返り、現代の姿を紹介する。

▽1910年代の中国に登場、日本統治下だった台湾にも広がる

日本では「チャイナドレス」として親しまれ、中華文化を代表する伝統的な民族衣装と考えられているが、その歴史は比較的浅い。女性の身体に沿った曲線的なシルエットで、深いスリットが入った服というわれわれがチャイナドレスと聞いて真っ先に思い浮かべるそれは、20世紀以降、西洋の服の製法を取り入れて定着したデザインだとされる。中国語の名称「旗袍」の起源は諸説あるが、一説には満州族(旗人)の女性たちの衣装が基になったといわれる。

国立台湾博物館(台北市)の資料によると、旗袍は1910年代の中国に登場した。1910年代といえば、中華民国が中国で成立した時代だ。さらに1920年代、女性解放の象徴として進歩的な女性たちから注目を受け、1930年代には中国全土に広まったとされる。当時、日本統治下にあった台湾にも旗袍は伝わり、1930年代には台北の多くの女性たちが着ていたという。この時代に台湾人画家によって描かれた、旗袍をまとった女性の絵画や写真も残されている。

![日本統治時代の台湾を描いたドラマ「紫色大稲[土呈]」の劇中写真。衣装監修を手掛けたのは映画賞「ゴールデン・ホース・アワード」(金馬奨)にノミネートされた経験を持つ李佳恵氏。時代考証にこだわった同作の衣装は視聴者から好評を得た。中央社資料写真](https://imgcdn.cna.com.tw/Jpn/WebJpnPhotos/800/2018/20181204/20181204173259.jpg)

▽中華民国の「国服」 総統夫人や役人夫人が多く着用

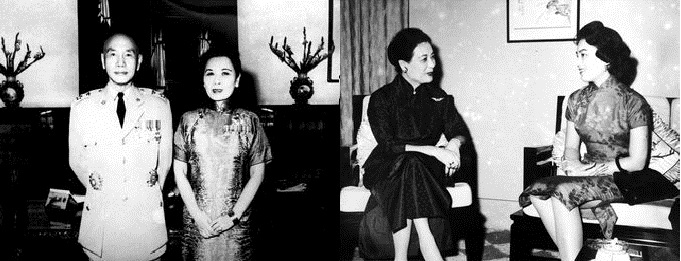

戦後、中国では共産党の統治下で徐々に旗袍が衰退。一方、中華民国政府に接収された台湾では、旗袍文化が再び開花した。旗袍は法令で中華民国の「国服」とされ、中国からの移民である「外省人」が多く着用し、特に総統夫人や政府高官の妻などが好んで身に着けた。初代中華民国総統、蒋介石の妻、宋美齢は「旗袍夫人」の異名を持ち、そのコレクションは1000着を超えるといわれる。官邸には、専属の旗袍職人まで住まわせていたという。

方良の旗袍には、変わった細工を施すよう言われていたという。それは、スリットが入った裾の裏側に中国の古銭を必ず縫い付けるというもの。前と後ろに2つずつ縫い付けるため、一着につき4つの古銭が必要だった。理由は不明だが、おもり代わりだったのではないかと阿珠さんは推測する。「海外からの要人などを空港で出迎えるとき、風で裾がめくれて足が見えてしまったら、失礼に当たると考えたのでは」。裾に古銭が縫ってあったほうが、表面がぴんとして、しわができにくいという効果もあったという。

▽ダンスホールの「ママさん」や中華航空のCAを目指す若者も

当時、台湾で流行した「舞庁」と呼ばれるダンスホールの踊り子たちも多く来店したと話すのは四女の美珍さん(54)。舞庁の女性店主は、日本語で「ママさん」と呼ばれ、よく踊り子を連れて旗袍の注文に訪れたという。上海式の大型の舞庁が当時、西門町には何軒もあり、夜になると大変なにぎわいを見せた。男性客とペアになり、社交ダンスなどで楽しませる踊り子たち。彼女たちが注文する旗袍は華やかで、女性らしさを強調するデザインのものが多かった。

スリットを太ももの付け根まで入れ、すその広がりを狭くしたロング丈のものなど、脚を露出するデザインが多く見られた。胸元にはレース素材を使って半透明にしたり、襟元に大きな開口部を入れたりすることも求められたという。

ママさんや踊り子たちが男性客と来店することもあった。男性客の中には、日本人の男性もいた。この場合、男性が代金を支払うため、女性たちは襟やすそ、ボタンなど、有料のカスタムを次々と追加。支払いが済んだ後、女性が一人で店に戻ってきて、カスタムを一つ一つ取り消していく。そして、浮いたお金を自身の懐に入れるのだ。阿珠さんは「これは秘密の話よ」と笑う。

チャイナエアライン(中華航空)のキャビンアテンダント(CA)を目指す女性たちも来店した。歴代の制服には主に旗袍をベースにしたデザインを採用していた中華航空。元CAの美珍さんによれば、当時、中華航空のCAの面接では旗袍を着用することが求められたといい、店には母親に連れられた若い女性が旗袍の注文に来た。この場合、半袖にひざ丈のようなシンプルなデザインが好まれたという。彼女たちにとっては“リクルートスーツ”のようなものだったのかもしれない。

▽旧正月や結婚式に着る「伝統的な服」、80年代以降は徐々に下火に

旗袍は支配層が着ることが多かったが、庶民の間では旧正月や結婚式など、めでたい場や伝統行事のときに着る服とされた。中華圏では赤が縁起の良い色として好まれるため、祝いの場では赤い旗袍が選ばれた。また、新しい服を着て新年を迎えるという習慣があるため、阿珠さんたちの店にも旧正月前になると注文が多く舞い込み、1年の中で最も忙しい時期だったという。

80年代を過ぎると、流行は徐々に下火になった。2003年には、初めて与党の座に就いた独立志向とされる民進党政権下で、旗袍を「国服」とする法令が廃止された。

▽花嫁たちには依然人気、チャイナドレスで街歩きは「SNS映え」

現代では、普段着として着る人は少なくなったが、花嫁衣裳としては依然根強い人気を誇る。結婚式や披露宴のドレスとして、現代風にアレンジしたものも見られる。台湾では、結婚の記念に新郎と新婦がウエディングフォトを撮影する習慣があり、その際に旗袍や旗袍風のドレスを着ることもあるようだ。

(楊千慧)

- 今日の一枚

台南の梅の名所で開花始まる 来年1月中旬に満開に/台湾

2025/12/28 18:26 - 芸能スポーツ

高校野球の台日親善試合が閉幕 全国Vの平鎮高、北海道選抜に勝利/台湾

2025/12/28 18:25 - 政治

蒋台北市長、中国・上海を訪問 恒例の都市フォーラムで 交流の重要性強調/台湾

2025/12/28 16:19 - 観光

台湾東部海域で昨夜M7.0 広範囲で震度4 余震は少ない見通し=気象署

2025/12/28 13:08 - 観光

台湾東部海域でM7.0 台北や台中など広範囲で震度4を観測

2025/12/27 23:21