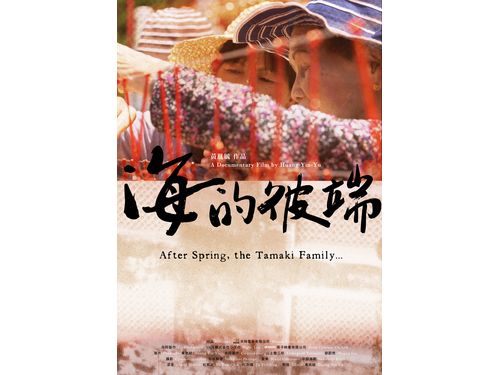

沖縄の台湾移民テーマにした映画「海の彼方」 監督・出演者インタビュー後編

前編は(https://japan.cna.com.tw/news/aart/201608060008.aspx)

◇玉木家との出会い

「家族を選ぶ上で大事だったのは、一つの家族でいろいろなことを語れるということ」(黄)

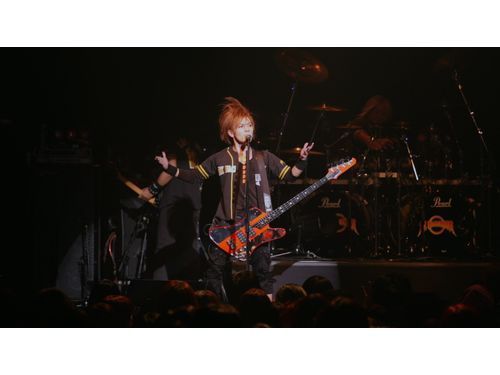

総勢100人近い玉木家。移民一家としては最大で、孫やひ孫など大勢が一緒に暮らしている上、皆が集まる「アップル青果」という場所があったというのが、玉木家を選ぶポイントになった。また、玉代さんには7人の子供がおり、それぞれが様々な経験を持つ。さらに、3世にはミュージシャンとして活躍する慎吾さんがいたことも決め手になった。だが、一家の撮影は決してスムーズだったわけではないという。

「おばあちゃんは警戒心が強い。『撮影したい、インタビューしたい』って言われたら『いい、いい』と断るタイプ」(慎)

「わたしは一生懸命台湾語を話したのですが、『このおばあさん、インタビューしにくい、ハードルが高い』と思って。最初、台湾系移民の人が集まる雑貨屋で玉代さんと会ったのですが、他の人は親しみやすかったけれど、玉木のおばあさんは難しいと思いました。そのあとも玉木家には自然と行っていないんですよ」(黄)

そんな状況の中、一家と黄監督を結び付けたのは、玉代さんの息子の茂治さん。華僑会の中心的存在の茂治さんと交流を深めるうちに、玉代さんの米寿の誕生会に招かれ、それをきっかけに玉代さんとの距離も近づいた。そして次第に撮影をしてもいい雰囲気になっていったという。

移民3世の慎吾さん。台湾とのハーフだということは小さい頃から認識していたが、祖父母の移民の歴史を知ったのは、「八重山の台湾人」を読んでからだという。

「本を読んで衝撃を受けましたね。おばあちゃんはああいう性格なので、(自分が)若い時は口喧嘩をしたりしてたんですね。口うるさくて嫌いになった時期もあって。だけど本を見て、本当に苦労して、生きるか死ぬかですよね。石垣に来るってことも。大変な思いをして石垣に来て、だからこそ僕はここに存在してるんだ。逆に感謝しないといけないのにそういうことを知らないでおばあちゃんに当たったりしていたので、反省もしつつ。ほかの石垣のおじいさん、おばあさんも昔から交流はありましたが、どういう関係なのかは全く知りませんでした。説明されても理解出来なかったと思う。でも本を読むと関係が分かって、それがきっかけで歴史に興味をもつようになりましたね。それまでは全く無かったんですが」(慎)

「においが印象的でしたね。懐かしいし、『このにおい知ってる』と思って。外なのになんでって思って。おばあちゃんのにおいがする(笑)。おばあちゃんと一緒に住んでるんですけど、おばあちゃんの部屋のにおい。線香とか化粧品とかのにおいなんでしょうね」

◇近くて遠い… 八重山と台湾

タイトルの「海の彼方」には、近くて遠い台湾と石垣の複雑な悲しい歴史に対する思いが込められている。

「台湾と石垣はとても近いですよ。フェリーでも一晩で行ける距離なのに移民にとっては遠い外国。すごく遠い外国の海の彼方。そう考えるととても悲しい。国境の島とも言えるのに、そんなに近いのに(かつては)密入国しないと行けないとか。今でも那覇を経由しないと行けない。とても遠い。でも地図で見るとすごく近い。玉代ばあさんはラジオで台湾の宜蘭地方の台湾語ラジオを聞いています。ラジオの電波が届くほど近いのに行けない。特に無国籍の時は台湾にも帰れないし、日本人としても認められなくて。そういうのを考えると私は海が重要だと思いますね。八重山という島で、すぐ海が見えるのに、台湾に行けない。台湾、石垣、どちらにとっても『海の彼方』ですよ。どちらにとっても遠い」(黄)

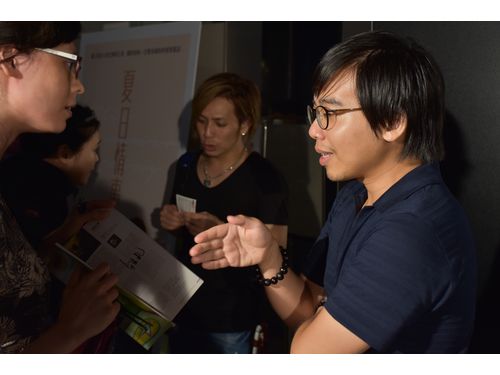

昨年、台湾生まれの日本人、いわゆる「湾生」の姿を追ったドキュメンタリー「湾生回家」が台湾で公開され、興行収入3000万台湾元のヒットを記録した。湾生も、「海の彼方」で扱われる台湾移民も、歴史に翻弄されながらも、これまであまり知られていなかった存在だ。黄監督は「ドキュメンタリーの社会的責任はみんながわからないことを発掘して、世の中に出すこと」だと力説する。

「八重山の移民については研究や論文もありますが、どれだけの人に伝わっているかはわからない。一般の人が読むものではないので。ドキュメンタリーは映画という媒体でより多くの人に見てもらうことができます。去年の『湾生回家』もそうですが、それらはみんなが知らないけれど知るべきテーマ。日本人としても、台湾人としても、自分の国の歴史の一つとして、一つの現状として、今まだ存在するけれども長年忘れられてきた人の歴史や運命、どういう経緯でこうなっているのかを伝えるドキュメンタリーは、社会的に必要だと思っています」

「『人』のドキュメンタリーが好き」だと語る黄監督。ドキュメンタリーは知識を得るとともに、いろいろなことを「体験」できるのが魅力だといきいきとした表情を見せる。

「今まで隠されていた歴史を『知らせる』というよりは『感じてもらう』。見て、一緒に旅をして、石垣にそういう人が存在するということを、映画の家族のストーリーに一緒に入って体験できる。それは映画の力であり、魅力ですよね」

同作は台湾では9月30日、日本では来年春に公開予定。同作には映画祭版と劇場版の2バージョンがあり、一般公開では劇場版が上映される。映画祭版は家族の旅にスポットを当てているが、劇場版は歴史的な要素がより多く加えられるという。公開を前に、台湾では様々な催しが企画されている。

9月中旬には、石垣から最も近い東部・宜蘭のビーチで野外上映会を実施。上映後には音楽パフォーマンスも予定されており、慎吾さんもステージを披露する。慎吾さんは玉代さんのために作った歌を「台湾語で歌いたい」と意欲的だ。

また、9月から10月にかけて、台北と台中で八重山の台湾人をテーマにした展覧会を開催する。台中を選んだのは、移民の多くが台中や彰化の出身だからだという。さらに、台湾移民だけでなく、沖縄と台湾の交流史など幅広いテーマを設定した講座を台湾各地の大学を中心に、書店やカフェなどでも複数回開く。

※画像は全て木林映画提供

(名切千絵)

- 社会

パッションフルーツの意外な収穫方法 高雄農業改良場が「果物の雑学」紹介/台湾

2025/12/07 18:55 - 観光

台北メトロ、来年1月からQR決済に対応へ 7月からはクレジットも/台湾

2025/12/07 18:40 - 社会

台南「林百貨」モダンパレード開催 600人以上参加 12年目、冬の風物詩に/台湾

2025/12/07 16:33 - 芸能スポーツ

台湾の林真豪、女子48キロ級で銅 柔道グランドスラム東京大会

2025/12/07 13:39 - コラム

日本時代建設の校舎残る台湾師範大 歴史伝える取り組みも

2025/12/06 18:28